伝統の技と心を知る 尾張七宝 特別講座 『三日弟子』

伝統工芸士に学ぶ、七宝焼き作りの真髄。

~ 伝統と美が織りなす世界、尾張七宝の扉を開けてみませんか?

尾張七宝の職人が手がける、その繊細な技術と美しい輝き。

これまでは、その魅力に触れられる体験の機会は、数時間の体験講座での平面作品に限られていました。

近年、「もっと深く尾張七宝を学べる場はありませんか?」というお声をいただくことが増えてきていました。 そのようなお声にお応えしたく、伝統工芸士自らが案内する特別な学びの場をご用意いたしました。

国家資格を有する工芸士による、日本発・世界初の試み。 受け継がれる技と心意気、そして創造性あふれる美の融合を、実際にご体感いただけます。

ご自身の手で一から創り上げる喜びを味わう、数日間にわたる極上の体験。 その真髄に触れるひとときを、どうぞ心ゆくまでご堪能ください。

[概要]

プロの作家を目指す方や、独学で行き詰まっている方など、本気で七宝焼きと向き合う方向けの、短期弟子入り講座です。

愛知県名古屋市の老舗窯元、加藤七宝製作所にて尾張七宝の製作工程を学びます。

講師役は、加藤七宝製作所三代目で伝統工芸士でもある加藤芳朗氏。

集中的に学べる、3つのコースをご用意。

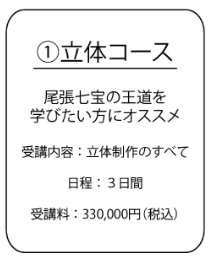

1. 立体コース

尾張七宝の王道、立体作品を手掛けるコースです。

立体制作工程を一から学べます。

銅素地の下地処理の仕方やベース加工から始まり、仕上げの本研磨まで、安定して有線七宝の立体作品を制作するコツを伝統工芸士自ら伝授。

2寸玉形、もしくは3寸玉形といった比較的小さな立体素地から選べます。

任意のデザインをご用意ください。

[受講内容]

素地の下地処理、下地加工、図案調整、植線、施釉、焼成、本研磨、仕上げ

[受講日程]

合計3日間、完全予約制(3週間以上先にてご相談)

・事前ヒアリングあり(オンラインミーティングで、1時間程度)

・受講初日から3ヶ月以内にて、お好きな日にちを合計3日間お選びいただけます。(日曜日、夏期休暇、年末年始除く)

[基本的な1日のタイムスケジュール]

午前9時30分〜17時30分(12時〜13時お昼休憩)

1日目:概要説明0.5h、素地の下地処理1h、下地加工1h、図案調整〜植線4.5h

2日目:植線2.5h、施釉焼成4.5h

3日目:施釉焼成2.5h、本研磨3h、総括1.5h(数字は目安時間)

[受講料]

330,000円(税込)

決済方法は、クレジットカード払い、銀行振込からお選びいただけます。

[オプション]

下地表現の基本は白色ですが、下地処理を変えることで完成した際の色の出方やイメージが変わります。

・透明釉コート(ロー焼き):+22,000円(税込)

・銀箔ベース(銀貼七宝):+22,000円(税込)

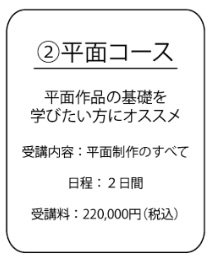

2. 平面コース

平面作品の制作工程を一から順に学べます。

鍛金で銅素地を作るところ始まり、仕上げの工程まで、安定して有線七宝の平面作品を制作するコツを伝統工芸士自ら伝授します。

長方形か正方形のプレート作品が選べます。(例:12cm×18cm、15cm×15cm)

[受講内容]

素地の制作、下地処理と加工、図案調整、植線、施釉、焼成、研磨、仕上げ

[受講日程]

合計2日間、完全予約制

・事前ヒアリングあり(オンラインミーティングで0.5〜1時間程度)

・受講初日から3ヶ月以内にて、お好きな日にちを合計2日間お選びいただけます。(日曜日、夏期休暇、年末年始除く)

[基本的な1日のタイムスケジュール]

午前9時30分〜17時30分(12時〜13時お昼休憩)

1日目:概要説明0.5、素地の制作1、下地処理と加工2、図案調整〜植線3

2日目:植線2、施釉焼成3、研磨〜仕上げ1、総括0.5(数字は目安時間)

[受講料]

220,000円(税込)

決済方法は、クレジットカード払い、銀行振込からお選びいただけます。

[オプション]

下地表現の基本は白色ですが、下地処理を変えることで完成した際の色の出方やイメージが変わります。

・透明釉コート(ロー焼き):+16,500円(税込)

・銀箔ベース(銀貼七宝):+16,500円(税込)

そのほか、下記オプションがございます。

・額装セット:+8,800円(税込)

・表札金具セット:+6,600円(税込)

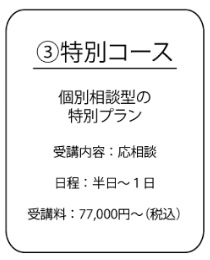

3. 特別コース

有線七宝のご経験をある程度お持ちの方を対象に、日頃お困りのことやご不明点、学びたいこと、知りたいことなど、ピンポイントで学んでいただけるプランとなります。

例えば有線七宝における主要な工程である、「植線」「施釉」「本研磨」のうちどれか一つに絞って集中的に強化することもできます。

事前にしっかりとヒアリングさせていただき、ご要望に応じて対応させていただく個別相談型の特別プランとなります。

[受講日程]

完全予約制(3週間以上先にてご相談)

・半日(4時間まで)〜1日(7時間まで)

・事前ヒアリングあり(オンラインミーティングで、1時間程度)

・希望日程を事前調整(日曜日、夏期休暇、年末年始除く)

[基本的な1日のタイムスケジュール(1日の場合)]

午前9時30分〜17時30分(12時〜13時お昼休憩)

[受講料]

半日:77,000円、1日:132,000円(税込)

決済方法は、クレジットカード払い、銀行振込からお選びいただけます。

なお特別講座『三日弟子』は、より高い満足度や習熟度を得られるような設計を考えております。そのため経験者未経験者問わず、まずは『大人のための尾張七宝体験講座』(本格コース)を受けていただいて、ある程度尾張七宝の基礎制作過程を学んでいただいた上でのご受講をお願いしております。

アフターフォローといたしまして、アフター相談会(オンライン/1回50分/6,600円・税込)×1回分をおつけしております。

よくあるご質問

Q1:もし予定時間内に終わらなかった場合、延長は可能ですか?

A1:状況に応じて可能ですが、1時間/11,000円の延長料金が発生します。

Q2:出来上がった作品は持ち帰れますか?

A2:基本的に受講期間内の制作物は、後日渡しとなります。

Q3:受講するにあたって必要な持ち物はありますか?

A3:スケッチなど作りたいもののデザインイメージをお持ちください。制作にあたって必要な道具類はすべてご用意しておりますが、使い慣れたご自身の道具などがありましたら、ご持参ください。

Q4:窯への出し入れ作業は自分でできますか?

A4:危険を伴う作業のため基本的に焼成作業は当方で行います。

Q5:本研磨作業も自分でできるのですか?

A5:一部作業は行っていただけます。

Q6:平面作品は額装できますか?

A6:有料となりますが可能です。額装のほか、表札としてお使いいただける専用金具の用意もございます。

▼ 三日弟子ご案内フォーム

インスタグラムやブログに関連記事がございますので、そちらもぜひご参照下さい。

» 加藤芳朗/加藤七宝製作所の三代目/伝統工芸士|インスタグラム

▼ 【三日弟子】事前ご相談会お申込フォーム

*ご注意

弊社からのメールが届かない事例が何例か報告されております。通常、お問い合わせをいただいてからすぐに自動送信メールがお客様のアドレスへ送信されます。その後、弊社担当から個別にご連絡させていただきますが、2営業日を過ぎましても弊社からのご連絡がない場合、お手数ですがお電話にてご連絡ください。(TEL: 052-531-1382)

なお、ほとんどが「迷惑メールフォルダ」への振り分けか、受信拒否設定に該当していることが原因です。今一度弊社[info-ykato(あっとまーく)katoshippo.com]からのメールが受信できるようご確認お願い申し上げます。

★講師(伝統工芸士)紹介

加藤 芳朗 伝統工芸士

有限会社加藤七宝製作所 三代目

【略歴】

2005年、愛知県立芸術大学美術学部デザイン科卒業後、25歳より家業である七宝の道へ入る。父・勝己に師事し伝統的技術を学ぶ。

現代の生活に相応しい新しい七宝の“カタチ”を日々模索中。

現在、加藤七宝製作所三代目代表取締役社長。

2018年「伝統工芸士」認定。

趣味:野球観戦とゴルフ

▶[インスタグラム]加藤七宝製作所・七宝の制作動画や工房の風景を発信中~

【創業の経歴 会社の歴史】

加藤七宝製作所は、伝統的工芸品”尾張七宝”の窯元です。

名古屋城のほど近く、まだ昔の風情が残る名古屋市西区に工房を構え、昭和22年より七宝の製造販売をしており、平成29年には創業70周年という節目を迎えました。

創業者である加藤亮三は、戦後の混迷期に紆余曲折を経て尾張七宝と出会い、その美しさに一瞬で引き込まれたと言います。数年間、愛知県七宝町で尾張七宝製作の下積みをしたのち、現在の工房を構えました。三代目となった今もなお初代こだわりの「赤透け」を、また時代の求めに応じた幅広い尾張七宝の製品を世に送り出しています。

▶加藤七宝製作所ウェブサイト

★国指定伝統的工芸品『尾張七宝』とは

[沿革]

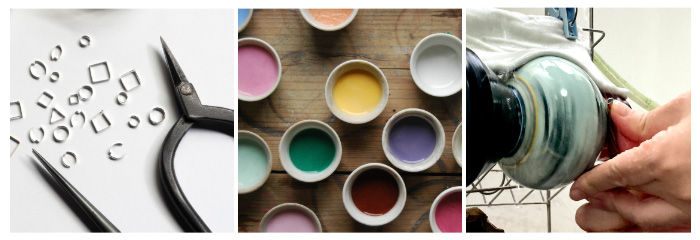

天保年間(1830~1844年)、尾張国の梶常吉が、オランダ船により輸入された七宝の皿を手がかりにその製法を発見し、改良を加えたのが始まりとされています。一般に焼物といえば、陶磁器のように土を成形して焼き上げますが、七宝焼は、銅又は銀の金属素地を用い、その表面にガラス質の釉薬(ゆうやく)を施し、花鳥風月、風景などの図柄をあしらったところに特徴があります。特に図柄の輪郭となる部分に銀線を施す有線七宝は尾張七宝の代表的な技術です。

[製造工程(有線七宝)]

銅(銀)板を用いて花瓶、皿などの形の金属素地を作り、その上に墨で下絵を描きます。有線七宝の場合は、下絵にそって銀のリボン状の線(銀線)を、植物性の糊で立てながら貼り付け(植線)、ガラス質の紬薬を施して焼成します。焼成は、数回繰り返し行います。その後、研磨を行い、上下に装飾の輪(覆輪)を施して完成です。

【アートワークショップ】 【少人数制】 【プロ志向】